ニュースチャンネル

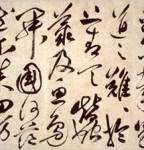

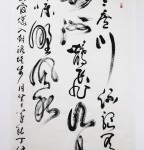

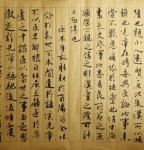

文徵明行书《明妃曲》

文徵明(1470-1559),原名壁,字征明。四十二岁起以字行,更字征仲。因先世衡山人,故号衡山居士,世称“文衡山”,明代画家、书法家、文学家。汉族,长州(今江苏苏州)人。生于明宪宗成化六年,卒于明世宗嘉靖三十八年,年九十岁,曾官翰林待诏。诗宗白居易、苏轼,文受业于吴宽,学书于李应祯,学画于沈周。在诗文上,与祝允明、唐寅、徐真卿并称“吴中四才子”。在画史上与沈周、唐寅、仇英合称“吴门四家”。

文徵明于书法则是博飞专精的典范。文徵明的小楷造诣最高。主要师法传为王羲之的《黄庭经》、《乐毅论》以及钟繇《宣示》,王献之《十三行》等,又能融入唐人小楷笔法于一炉,形成“温纯精绝”的自家风貌。

文徵明的行书大致可分两大类风格:一是以王羲之《圣教序》笔意为主所写的行书小品;一是以黄山谷笔意书写的大行楷。

最終更新 2011年 3月 29日(火曜日) 17:55

如何理解老子的“道”,方尔加

相传在二千多年前的春秋时期,函谷关的关守尹喜看见东方有紫气西迈,知有圣人将至。不久,老子骑牛来到函谷关,应尹喜之请,写下了《道德经》,随后出关,不知所终,遂有“紫气东来”之说。在民间,骑青牛、御紫气的老子渐渐成为仙人;在中国文化史上,《道德经》则成为最重要的思想典籍之一。

光明讲坛以前也谈过老子及《道德经》,《道德经》富有诗意的语言同时简洁古奥,使后世学者的解释也言异义殊,但这并不妨碍我们从中获得精神的力量,展现自我并自由地抒发性灵。这次我们听一听方尔加老师是怎样从哲学的层面理解无名无形的“道”的。他的说法别有新意。

最終更新 2011年 4月 30日(土曜日) 01:13

中国文化软实力与文化安全- 王岳川

开场白-- 中国社会科学院研究生院演讲

没有文化的人类历史是无法想象的,任何民族都离不开文化;任何个体无法脱离文化,个体总是需要认同某种文化,没有文化的个体人生是不可能的。大到国家、民族,小至每一个历史时空中的个体,人的存在本身就是文化的存在,文化环抱着人迈向自己的未来,个体通过自己的作用承担起所属文化圈的职责,并将自己所属文化发扬光大;任何文化选择并非轻松随意的,文化链条的断裂总是会带来形形色色的文化失语。

最終更新 2010年 8月 10日(火曜日) 22:50

关于大巧若拙美学观的若干思考

大巧若拙是体现中国美学基本特点的理论命题之一。中国人重视“拙”的智慧,中国美学推重枯槁的美感。中国人对枯藤、残荷、老木、顽石等有一种特殊的情感,艺术家在深山古寺、枯木寒鸦、荒山瘦水中,追求生命的韵味,书画家喜欢在枯笔焦墨中追求“干裂秋风”式的境界,西方有些学者将中国园林假山称为“一些古怪的胡乱堆积起来的破石头”,中国人却认为其中包含着无限的美感。可以说,中国人发现了枯槁的美感,大巧若拙便是体现这一美学旨趣的简洁理论表达。

最終更新 2011年 3月 31日(木曜日) 13:33